|

|

||||

Стоматологическое

|

XV Юбилейная международная научно-практическая конференция

«Стоматология Северной Столицы»

7 – 8 октября 2025 года, Санкт-Петербург

ПОСТ-РЕЛИЗ

Два дня, насыщенных знаниями, живой дискуссией и конкретными решениями. XV Юбилейная международная научно-практическая конференция «Стоматология Северной Столицы» показала, что стоматология сегодня — это не только технологии и материалы, но и культура взаимодействия, клиническая ответственность и междисциплинарный взгляд на здоровье.

Форум объединил более 2400 врачей-стоматологов, исследователей, обучающихся и организаторов здравоохранения. В программе — два дня пленарных заседаний, тематические треки, Национальная школа пародонтологии РПА, междисциплинарный симпозиум стоматологов и эндокринологов, открытое совещание по челюстно-лицевой хирургии, дискуссионный клуб «Стоматология Северной Столицы», а также масштабная выставка технологий. По данным оргкомитета, образовательные зоны заняли более 1 700 м², выставка — свыше 1 500 м²; в партнёрской программе участвовали более тридцати компаний.

Первый день: правила игры в современной практике

Старт конференции прозвучал как приглашение к обновлению. Организаторы конференции и сопредседатели пленарного заседания — зав. кафедрой, Почетный Президент РПА, вице-президент СтАР и СтАСПб, профессор Л.Ю. Орехова и зав.кафедрой, Президент СтАСПб, вице-президент СтАР, доцент А.Л. Рубежов — задали лейтмотив мероприятию, как сделать клинические решения прозрачными и воспроизводимыми. Доклад Президента СтАР, профессора Р.А. Салеева и профессора Г.Т. Салеевой о клинических рекомендациях обозначил главный нерв повестки: документ не как формальность, а как инструмент качества. Следом Президент РПА, профессор В.Г. Атрушкевич, ректор РУМ, Академик РАН, профессор О.О. Янушевич и М. И. Кейцлер в своем докладе провели аудит актуальных знаний о воспалительных заболеваниях пародонта — от патогенеза биоплёнки до точек приложения новых терапевтических подходов, фактически показывая, как наука переводится в рутины приёма.

|

|

Система помощи в масштабах северо-западного федерального округа стала темой Почетного Президента СтАР, профессора А.И. Яременко: челюстно-лицевая хирургия СЗФО показана как цепь, где прочность определяется маршрутизацией и временем принятия решений. Профессор Ю.В. Денисова и профессор Л. Н. Дедова (БГМУ, Минск) дополнили клиническую панораму обсуждением первичной адентии резцов — с чёткими акцентами на междисциплинарную координацию. Далее слово вновь вернулось к пародонтологии: профессор Л.Ю. Орехова и вице-президент РПА, доцент Е.С. Лобода предложили практические алгоритмы контроля воспаления и репарации тканей, — тот случай, когда «завтра в работе» звучит без кавычек. Главный внештатный специалист по первой помощи Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, доцент З.Ф. Зарипова разобрала, почему экстренная помощь не всегда «быстрая», и где теряются драгоценные минуты. Профессор М.Ф. Кабирова (в соавторстве) напомнила о системности рисков — от терапии семаглутидом до изменений в полости рта. Профессор М.В. Ломакин со специалистами представил свежий взгляд на медикаментозно-ассоциированный остеонекроз челюстей: как распознать, предупредить и вести таких пациентов. В финале секции профессор А.В. Силин и профессор Е. А. Сатыго сфокусировали обсуждение на стратегиях, которые помогают добиваться стабильных результатов — когда каждый этап лечения работает на предсказуемость и безопасность.

|

|

Площадка в Зале B (Грин 9) усилила акцент на пациента и команду. Здесь говорили о клинической коммуникации и профилактике выгорания (Марина Орлова), о природе орофациальной боли глазами невролога (профессор Е.Р Баранцевич и доцент Н. Е. Баранцевич), о вызовах детской стоматологии (главный внештатный детский специалист-стоматолог Санкт-Петербурга и СЗФО Я.Ю. Седнева с коллегами) и о кадровом росте отрасли (вице-президент СтАР, доцент Е.О. Данилов). Технологическая линия прозвучала в докладе А.Л. Рубежова и С.С. Сысоева — как голосовые помощники и интеграция с МИС меняют рабочий день врача. Клиническую палитру дополнили подходы к терапии ксеростомии (профессор А.К. Иорданишвили), решения для пришеечных поражений (доц. О.В. Прохорова и руководитель тренинг-центра В.Ю. Шефов), а также управленческие и этические аспекты практики (президент-элект СтАР, профессор Д.А. Трунин и М. С. Чистякова).

|

|

Второй пленарный день: от бережливых процессов к персонализированной клинике

Второй день начался с практики управленческих решений: А.Л. Рубежов убедительно показал, как принципы бережливого производства помогают клиникам справляться с ресурсными ограничениями без потери качества — и где именно «забивается» поток пациента. От организационных аспектов аудитория плавно перешла к биологии и клинике: доцент Е.Д. Кучумова и профессор Т. В. Кудрявцева пригласили заглянуть в «тайны» слизистой оболочки рта, напомнив, что тонкие морфологические детали часто решают исход. Директор НИИ Стоматологии и ЧЛХ, профессор И.Н. Антонова с коллегами говорила об эстетике — как языке доверия между врачом и пациентом.

Нейросоматические пересечения продолжили профессор И.Н. Усманова и доцент А.П. Акопян, разбирая синдром горящего рта в контексте соматической отягощённости. Профессор Е.Р. Исаева расставила ориентиры в клинической психологии: от границ компетенций до сценариев взаимодействия «врач — психолог — пациент». В практическом регистре прозвучал доклад Ирины Корнетовой о факторах успеха эндодонтического лечения: минимализм движений, предсказуемость протоколов, командность. Президент Профессионального Общества Гигиенистов Стоматологических России И.В. Соболева предложила увидеть профилактику в координатах 5П — когда персонализация и предикция становятся не лозунгом, а операционной технологией.

|

|

Системный подход к тяжёлым пародонтитам представили доцент Д.М. Нейзберг и доцент Е.С. Лобода: междисциплинарная команда, последовательность этапов и контроль приверженности. Тему «особого пациента» продолжила главный врач детской стоматологической клиники Л.А. Лещева, говоря о том, что действительно важно знать стоматологу при работе с людьми с РАС. В детской эндодонтии С.В. Каменева обозначила, как современные МТА-препараты меняют тактику при незавершённом формировании корней. директор Департамента науки Т.В. Купец с соавторами представили Российский индекс абразивности — инструмент, который позволяет говорить о средствах гигиены на языке измеримых метрик. И наконец, Ольга Маскалик предложила карту развития профессиональной репутации стоматолога, где бренд — следствие качества, а не самоцель.

Треки и акценты: когда смежные отрасли — не «соседи», а партнёры

Национальная школа пародонтологии РПА под руководством профессора Л.Ю. Ореховой сосредоточилась на реальной клинической практике: консилиумная модель ведения сложных пациентов, «красные флажки» соматической отягощённости, влияние цифрового стресса и постуры на состояние пародонта, техники непосредственного протезирования и коучинговые инструменты профилактики.

Междисциплинарный симпозиум стоматологов и эндокринологов «Гармония здоровья и красоты: путь женщины от беременности до менопаузы» показал, насколько тонко пересекаются стоматология, эндокринология и женское здоровье: возрастные риски, противокариесные стратегии, подготовка к имплантации и персонализированные рекомендации DENTAL HOME стали основой разговоров.

Открытое совещание главных специалистов по челюстно-лицевой хирургии СЗФО обсудило новые версии клинических рекомендаций, маршрутизацию пациентов и построение трёхуровневой системы помощи — от районного звена до федеральных центров.

Дискуссионный клуб «Стоматология Северной Столицы» смешал форматы: от лекций и демонстраций до прикладных разборов. Отдельные блоки были посвящены имплантации в эстетической зоне, современному контролю биоплёнки, лучевой диагностике и взаимодействию с пациентами с особенностями поведения.

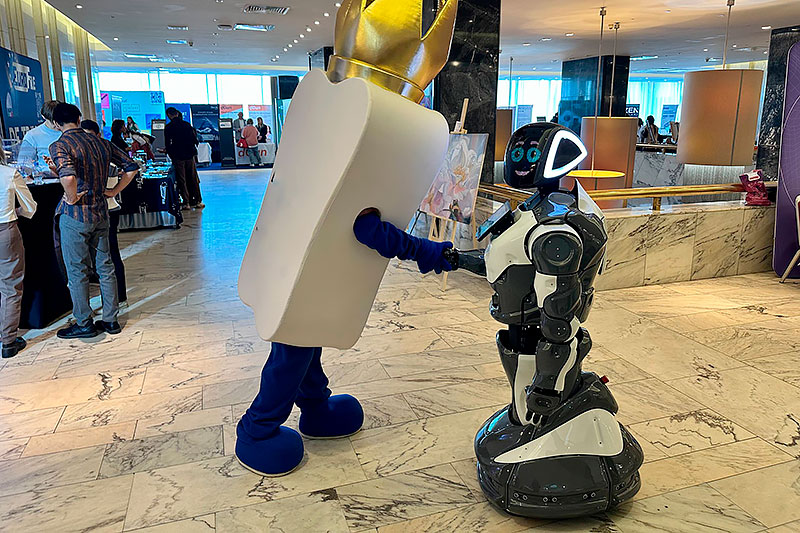

На полях форума мастер‑классы превратили теорию в работающие алгоритмы, а зал партнёров — в лабораторию живого диалога врача с индустрией.

Мастер‑классы: часы, когда рутина становится искусством

Вместе с пленарными заседаниями по обе стороны от центральной галереи шли параллельные интенсивы — компактные по формату, но ёмкие по результату. Преподаватели говорили негромко, давая звучать инструментам и деталям процедуры. Любая «малость» обретала значение: угол захода файла, плотность контакта матрицы, последовательность ирригации.

В первый день конгресса одним из ожидаемых событий для стоматологов-терапевтов стал экспертный мастер-класс «Гиалуроновая кислота: новые горизонты в терапии заболеваний пародонта». Компактная, но очень плотная сессия на полях форума показала, как превратить «красную» эстетику в безопасный, воспроизводимый протокол. Ведущая — Екатерина Сергеевна Лобода, к.м.н., доцент, Вице-президент РПА, ведущий лектор и мастер-тренер «ЭстетМедицина». Эксперт очертил рамки применения ГК в стоматологии строго в пределах показаний и регламентов. В практике разобрали реологию препаратов и подбор геля «под задачу», анатомическую карту рисков, выбор канюли 25–27G и иглы 30G, а в демонстрации прошли путь «от разметки к результату»: фотопротокол, векторы, послойная укладка без валиков и контроль глубины. Отдельный блок — профилактика и купирование осложнений (в т.ч. готовность к гиалуронидазе) и короткие контрольные визиты на 48–72 часа и через 2 недели. Главный вывод мастер-класса: меньше силы — больше контроля; предсказуемость рождается из уважения к протоколу.

В другом зале состоялась лекция «3D эндодонтия: от обработки до обтурации». Спикер Екатерина Хомич, врач‑стоматолог и практикующий лектор по эндодонтии, выстраивала траекторию движения в канале как маршрут без случайностей: от предсказуемой механической подготовки до герметичной трёхмерной обтурации.

Ортодонты заполняли аудиторию Розы Балаевой, врача‑ортодонта и эксперта по элайнерам. Практикум разложил «невидимое» лечение на понятные узлы: планирование движений, контроль комплаенса, структура фото‑ и скан‑протоколов. Разбор кейсов шагал от экранов к рабочим столам — участники учились «слышать» биомеханику в отчётах и переносить цифру в живой приём.

Во второй день одной из точек притяжения стал авторский курс Михаила Ладягина, врача‑стоматолога, эксперта по реставрациям. Тема — восстановление боковой группы зубов — звучала почти как инженерная задача. Михаил показал, как анатомия формируется не только кистью и композитом, но и строгой логикой: контактные пункты — как гаранты долговечности, окклюзия — как иммунитет от переделок. Несколько демонстраций «до/после» подсветили главную идею: устойчивый результат — это простые шаги, выстроенные в верной последовательности.

Общий нерв мастер‑классов — уважение к последовательности и документированию. Инструкторы не уставали повторять: протокол — это язык, которым команда договаривается о результате. И именно этот язык делает сложные вмешательства предсказуемыми, а обучение — воспроизводимым

Зал мероприятий партнёров: технологии в руках врача

Зал партнёров работал как «живая лаборатория» — короткие, динамичные сессии, где новая технология сразу переводилась на язык клиники.

Утро открыло выступление Н.Н. Булгаковой, к.ф.-м.н., доцента по специальности, научного консультанта (Москва): «Аутофлуоресцентная стоматоскопия – оптический метод проявления онконастороженности в стоматологической практике». Доступно и предметно — про биофизику метода, его диагностические возможности и границы применимости; на экране — сравнение изображений слизистой в норме и при патологии.

Далее — «Гигиена глазами врача и пациента». Ведущая Анна Брусенцева, эксперт по профессиональной гигиене и продуктам для ухода, разложила тему на пять ясных шагов: из чего состоит гигиена, как её «видит» пациент и врач, где искать мотивацию и по каким критериям подбирать средства. Много практики, примеры из приёма, ответы на вопросы «что назначать и зачем».

Блок, посвященный эстетике имплантации: Дмитрий Усиков, к.м.н., хирург-стоматолог, имплантолог, показал клинические случаи немедленной и отсроченной установки в зоне улыбки, обсудил факторы долговременной стабильности — от мягкотканной опоры до работы с атрофией.

Блок работы с отечественными стоматологическими инструментами:

- О.В. Прохорова, к.м.н., доцент — консервативная терапия заболеваний пародонта с инструментами ЭМИ;

- С.В. Каменева, к.м.н., доцент — композитные реставрации в сменном прикусе;

- И.В. Корнетова, к.м.н. — восстановление зубов после эндодонтического лечения: как инструменты ЭМИ помогают при консервативной работе с композитами.

Яркой финальной точкой стал круглый стол «Биопсихосоциальный подход в стоматологии». Обсуждали, как психоэмоциональное состояние влияет на прогноз морфо-функциональной реабилитации, и показывали экспресс-диагностику «Оценка ПСАФ аутодезадаптации». Научный руководитель — профессор М. М. Соловьев, заслуженный деятель науки РФ; ведущая — А. М. Соловьева, д.м.н., зав. кафедрой стоматологии и ЧЛХ ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России.

Итог дня в зале партнёров — редкая связка теории, техники и этики: от оптического «чутья» на ранние риски до бережного разговора с пациентом о гигиене, от решений для эстетической зоны до понимания психологии лечения.

Юбилейный форум запомнился не только большой сценой, но и тишиной мастер‑классов, где слышно, как меняется практика. Именно в этих залах рождались решения, которые завтра будут незаметно работать в расписании приёмов: точнее, бережнее, предсказуемее.

Выставка: технологии, диалог, решения

Экспозиция заняла свыше 1 500 м² и показала то, чем живёт клиника сегодня: цифровые сканеры, программные решения для планирования, материалы нового поколения, инструменты для минимально инвазивных вмешательств. Бренд-зоны работали как открытые консультационные кабинеты: «вопрос — демонстрация — разбор клинического кейса».

|

|

Молодёжная наука в Невском стиле: финал, который вдохновляет

Финал международного конкурса «Молодёжная наука в Невском стиле» стал площадкой, где встречаются точность методологии и необычные ракурсы: ВНЧС, профилактика, регенерация, детская стоматология, диагностика с помощью AI. Перед началом — «профессорский час»: цифровая диагностика в пародонтологии (профессор В.Г. Атрушкевич; доцент. Д. М. Нейзберг, профессор Л. Ю. Орехова, ассистент А. А. Петров). После — защита работ финалистами и открытая дискуссия.

Люди и практика: чем запомнится юбилейный форум

- Новая ясность по клиническим рекомендациям и маршрутизации сложных пациентов.

- Подход 5П к гигиене: персонализация профилактики — не лозунг, а алгоритм.

- Честный разговор о рисках: остеонекрозы, семаглутид-ассоциированные изменения, экстренная помощь.

- Связка «стоматолог — психолог»: взаимодействие без стереотипов.

- Управление качеством: бережливые процессы для клиник любого масштаба.

Форум в цифрах

2 дня, 8 площадок, 2400 участников, десятки лекций и мастер-классов. Свыше 1 700 м² образовательных зон и более 1 500 м² выставки. Партнёрская программа — от научных школ до прикладных практикумов.

Организационный комитет конференции выражает благодарность за подготовку и проведение мероприятия Почетному Президенту РПА, профессору Л.Ю.Ореховой, Президенту СтАСПб, доценту А.Л. Рубежову, ассистенту кафедры В.Ю. Шефову, ассистенту кафедры О.С. Донской, сотрудникам кафедры стоматологии терапевтической и пародонтологии: доценту Е.С.Лободе, руководителю СНО кафедры доценту Э.С.Силиной, ассистентам кафедры А.А.Петрову, А.Д.Шияновой, старшим лаборантам кафедры К. Аль-Хербави, Е.Ермаевой, Д.Андрееву, В.Берёзкину, секретарю Т.А. Субботиной, старосте СНО кафедры Е.Тасаевой, а также сотрудникам городского пародонтологического центра «ПАКС» Ж.В.Архиповой и А.Б.Якубовской. Особая благодарность - сотрудникам редакции университетской газеты «Пульс» и лично Ирине Гриник за фотосъемку и Евгению Случановскому за видеосъёмкy.

XV «Стоматология Северной Столицы» показала зрелость стоматологического сообщества и готовность к переменам. От патогенеза до практических алгоритмов, от бережливых процессов до персональной профилактики — форум стал местом, где идеи превращаются в план действий, где мечта становится реальностью.

Просмотрено 209  Нравится 0 Мне нравится

Нравится 0 Мне нравится ![]()

Наш канал

Наш канал